Deux Anglaises, deux Américaines, une Russe, une Française, une Autrichienne : Sept femmes de Lydie Salvayre parle d’elles – et d’elle. Ce sont des femmes qui lisent et qui écrivent. Les voici à travers sept extraits.

https://www.midisdelapoesie.be/72e-saison/7-femmes-et-plus/

« Parfois, le livre grand ouvert sur sa poitrine, elle [Emily Brontë] s’interrompt de lire comme le font tous les lecteurs du monde et parcourt el mundo por de dentro, comme aurait dit Quevedo, à la poursuite d’un songe, ou d’une image, ou de rien, ou d’une histoire pleine de bruits et de rebonds qui ira grossir les Gondal Chronicles.

Si vide d’espoir est le monde du dehors

Que deux fois précieux m’est le monde du dedans. »

« C’était Djuna Barnes, dans ses chasses nocturnes.

A la traque, à l’affût.

L’angoisse au cœur.

Gorge nouée.

Folle.

Et que je me figure telle qu’elle se dépeignit sous les traits de Nora dans Le Bois de la nuit, pressant le pas comme pour accélérer le temps et faire revenir son amante plus vite, son amante Thelma qu’elle cherchait derrière chaque silhouette et chaque couple croisé, tout en évitant de passer devant les bars où elle la savait être, afin que nul ne soupçonnât le désarroi qui la jetait dehors à ces heures nocturnes. »

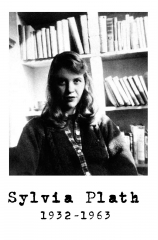

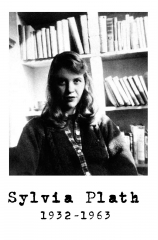

« C’est après l’une de ses chutes au fond du gouffre que Sylvia Plath réalise qu’il y a en elle un moi assassin avec lequel elle devra, toute sa vie, composer.

Un moi assassin qui, comme pour Virginia Woolf, obéit au rythme des bêtes qui hibernent, qui peut sommeiller des mois, se tenir coi, disparaître, laisser perfidement le calme et la sérénité s’installer, puis resurgir soudain sans crier gare, avec son goût de mort, sa violence de mort et ses armes de mort.

Ce moi assassin, elle dit qu’elle veut à présent lui faire honte. Elle dit qu’elle veut lui faire entrer le nez dans la figure, et elle est polie. »

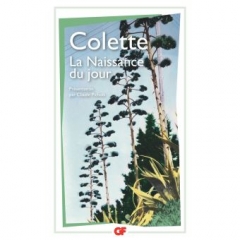

« Je relis aujourd’hui ce récit [le début de La Naissance du jour de Colette] que je découvris à quinze ans, assoiffée que j’étais d’audaces impertinentes et prête à dévorer le monde par tous les bouts. Il conféra à mes désirs d’adolescente une ratification irrécusable et sans doute une forme d’encouragement. Mais il me révéla surtout qu’il existait un plaisir d’une nature particulière, un plaisir lié à la tournure gracieuse d’une phrase, à l’usage insolite d’un mot, au chic d’une expression dont je n’aurais jamais eu l’idée, et qui marqua le début d’une longue histoire entre moi et ce qu’on appelle le verbe. »

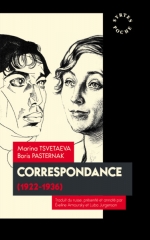

« Cette correspondance [de Marina Tsvetaeva avec Pasternak] commencée en 1922 se continuera jusqu’en 1936.

A travers les calamités d’une époque où tout n’est que rouille et rance, et malgré la distance qui les sépare ou peut-être grâce à elle, ces deux écrivains vont s’écrire et écrire à quatre mains ce que je considère comme une œuvre littéraire à part entière, une œuvre qui échappe à tout classement dûment étiqueté : long poème d’amour, roman épistolaire, journal intime, témoignage sur le vif d’une période qui changea la couleur du monde, tout cela à la fois, et bien plus que cela. »

« Un écrivain, comme le cœur et les marées, pour le dire autrement, un écrivain a son rythme intérieur. Et s’il n’entend pas son rythme intérieur, il n’est pas écrivain. C’est aussi simple, et aussi implacable. Le rythme est l’écrivain. Il faudrait, pour bien faire, citer ce qu’en dit Hölderlin, rapporté par Sinclair, y consacrer des pages et des pages, mais ce n’est pas ici le lieu.

Woolf, comme Plath, comme Tsvetaeva, comme tous les écrivains que j’admire, Woolf, c’est un rythme, c’est-à-dire la voix inimitable d’un sujet, sa voix innée, sa voix singulière, laquelle résiste à toutes les métriques sociales. »

« Thomas Bernhard, qui me conduit vers elle [Ingeborg Bachmann] (car un auteur aimé vous amène vers ses livres aimés, lesquels vous amènent vers d’autres livres aimés, et ainsi infiniment jusqu’à la fin des jours, formant ce livre immense, inépuisable, toujours inachevé, qui est en nous comme un cœur vivant, immatériel mais vivant), Thomas Bernhard, disais-je, dit d’elle qu’elle est un événement. Il l’admire. »

Sept femmes que Lydie Salvayre aime « sans mesure » pour la puissance de leur écriture, « leur pouvoir de conjuguer l’œuvre avec l’existence » et, avec le bouleversement à les lire, « le surcroît de vie » qu’elles lui insufflent.

Les billets de Colo, Claude, Dominique (2013), Aifelle, Niki (2017) – qui ai-je oublié ?

« Enthousiasmé par ce qu’il voyait, mon père voulut en savoir plus. L’auteur s’appelait Fatma Haddad mais signait ces dessins de son prénom usuel, Baya, qui allait bientôt passer à la postérité. Née une année après moi, en 1931, en Kabylie, à Borj El-Kiffan (l’ancien Fort de l’Eau), elle avait connu la misère et l’isolement. A cinq ans elle avait déjà perdu ses parents et vivait avec sa grand-mère dans la ferme de colons où toutes deux servaient. Elle n’était jamais allée à l’école, était coupée de tout sauf de la nature qui l’inspirait. »

« Enthousiasmé par ce qu’il voyait, mon père voulut en savoir plus. L’auteur s’appelait Fatma Haddad mais signait ces dessins de son prénom usuel, Baya, qui allait bientôt passer à la postérité. Née une année après moi, en 1931, en Kabylie, à Borj El-Kiffan (l’ancien Fort de l’Eau), elle avait connu la misère et l’isolement. A cinq ans elle avait déjà perdu ses parents et vivait avec sa grand-mère dans la ferme de colons où toutes deux servaient. Elle n’était jamais allée à l’école, était coupée de tout sauf de la nature qui l’inspirait. »